интервью

«Технологии опережают

культурное мышление»:

саунд-артист Олег Макаров о границах музыки

культурное мышление»:

саунд-артист Олег Макаров о границах музыки

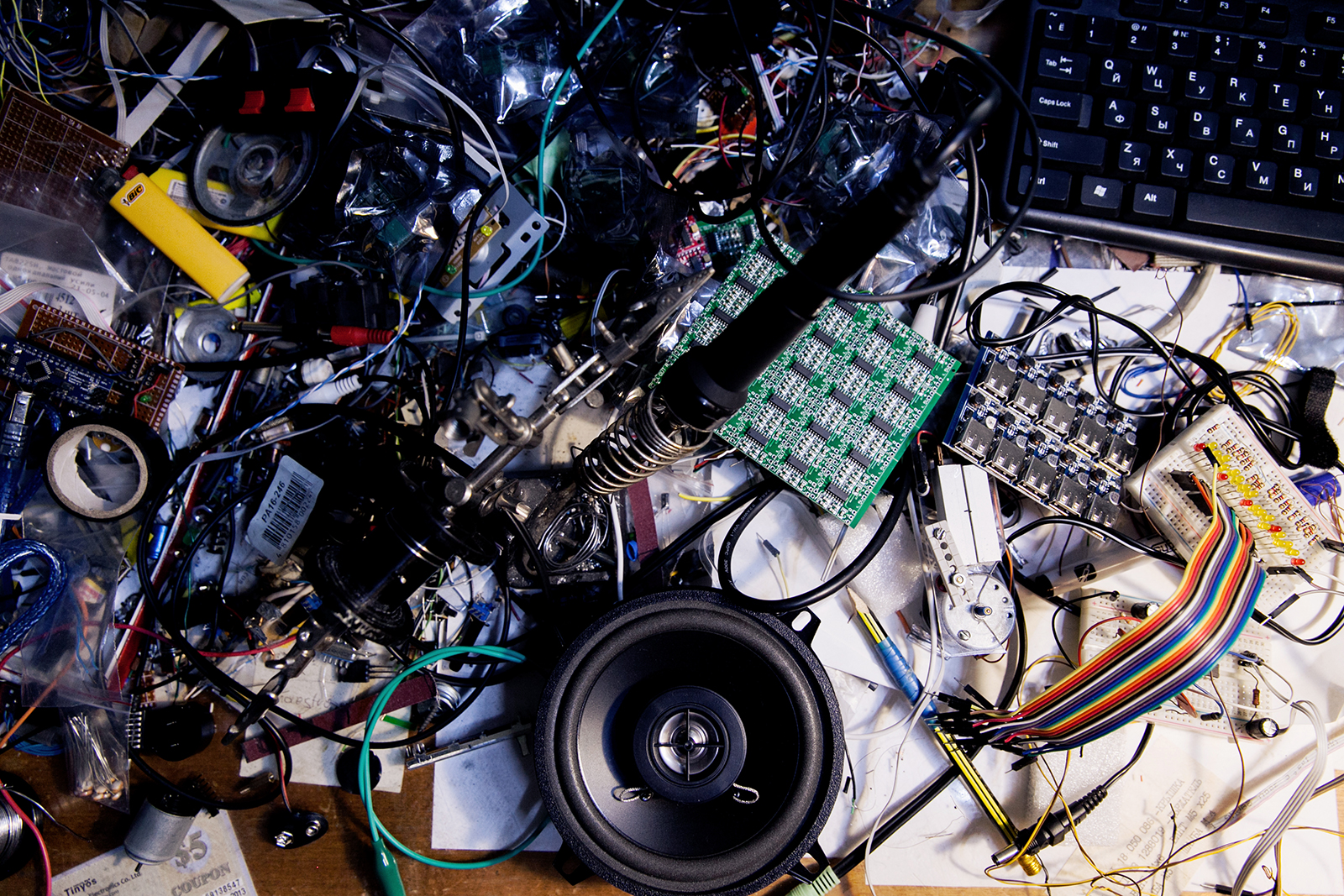

Олег Макаров, саунд-артист, композитор и медиахудожник, занимается звуковыми экспериментами, электроакустической импровизацией, саунд-инсталляциями и аудио-сопровождением для спектаклей. На своих курсах в Школе им. А. Родченко, Московской студии экспериментального звука в «Граунд Ходынка», а также многочисленных мастер-классах и семинарах, он учит студентов делать все своими руками и расширять возможности работы со звуком.

— Расскажи, где и что ты сейчас преподаешь.

— Можно выделить два направления. Есть мой курс «Введение в звук» в Школе Родченко. Это один из первых моих масштабных опытов преподавания. Вообще, я окончил музыкально-педагогический институт, но сказать, что меня там сильно научили преподавать, я не могу: я туда поступал скорее как музыкант-кларнетист. Позже, когда еще не существовало SoundArtist.ru, а был Love Live Electronics, мы делали выездные мастер-классы по экспериментальной музыке. Когда я начал программировать в Max/MSP, мы с Витей Черненко вели курс программирования в «Термен-центре». Это все были какие-то факультативы или разовые акции. Как-то мне позвонил Андрей Смирнов и предложил читать в Школе Родченко курс «Введение в звук». Тогда я впервые написал какую-то последовательную программу. Это было интересно, потому что ко мне приходит группа людей, которые до этого вообще не имели дела со звуком. В принципе, такой краткий курс звукорежиссуры для тех, кто не знает, что это такое: как распространяется звук, как правильно записать, какие бывают микрофоны и как их использовать, основные программы для звукозаписи, монтаж звука на видео.

— Но при этом твой курс имеет прикладную, профессиональную направленность, то есть он не просто для общего развития?

— Мое основное направление — это медиаискусство. А медиахудожник в качестве материала работает со всеми видами информации: он должен разбираться в видео, фотографии, звуке, программировании, электронике, физике, лингвистике, социологии — во всем. Я так полушутя всегда говорю на лекциях, что медиахудожник — это дилетант широкого профиля. Потому что профессионально разбираться во всех названных и неназванных областях, естественно, невозможно, особенно молодому человеку.

— Зачем студентам Школы Родченко понадобилось разбираться в звукорежиссуре?

— С самого начала в Школе был курс видеоарта. Необходимость в курсе по звуку возникла, когда студенты в течение нескольких лет показывали видеоролики более-менее хорошие в плане видео, но при этом совершенно жуткие по звуку. Простейшая вещь: человек снимает видео на камеру и записывает звук на ту же камеру. Тут возникают две проблемы. Во-первых, микрофон на камере не идет ни в какое сравнение по качеству с ее объективом. Во-вторых, большинство людей не знают о том, что в звуке невозможен zoom. Если с помощью оптики мы можем снять крупным планом лицо человека с нескольких метров, то звук его голоса при этом будет доноситься с расстояния тех самых нескольких метров, со всей акустикой помещения. И никаких физических средств, чтобы это как-то компенсировать, фактически нет. Люди пребывают в абсолютной уверенности, что если они снимают на камеру, то звук запишется сам собой. Собственно, цель курса — лишить людей этой уверенности. Понятно, что за 30 часов научить человека профессионально записывать звук невозможно.

— То есть ты даешь возможность их работам зазвучать?

— Я даю им возможность не испортить эти работы, потому что любой, самый гениальный видеомонтаж, операторскую работу, даже концепцию можно испортить плохим звуком. Когда студенты снимают ролики, в которых главное — видео, я им сразу говорю: любо вы делаете без звука, либо с хорошим. Можно снять видеоарт для выставки, где не предполагается наличие звука. Но плохой звук вызывает подсознательное ощущение, что и видео плохое. Большинство людей — визуалы, они не скажут, что именно в звуке дело. Но подсознательно понимают, что тут что-то не то. Выступая в роли преподавателя, я рассказываю какие-то очевидные вещи, которые были хорошо исследованы людьми намного профессиональнее меня. Единственная моя функция заключается в том, что я пытаюсь эти сложные вещи адаптировать и рассказать доступным языком людям, у которых нет профильного образования.

© Олег Бородин

— О каком втором направлении твоей преподавательской деятельности ты говорил?

— Мы вчетвером с Patrick K.-H., искусствоведом Юлей Шириной и видеохудожницей Асей Мухиной два года вели лабораторию медиаперформанса в Московском музее современного искусства. Обучение шло с октября по июнь, а во время «Ночи музеев» в мае уже показывали серию перформансов. Это был опыт комплексного образования, в отличие от технического курса «Введение в звук». Такое более авторское преподавание мне интереснее: я просто делюсь тем, чему я научился сам. Это не предполагает натаскивания на результат, не дает какую-то стопроцентно проверенную методику. Чтобы стать художником, композитором, артистом в широком смысле слова, студенту необходимо проявить самостоятельность, выбрать из множества точек зрения близкую ему или сформировать свою, непохожую на другие.

— Расскажи о том, что происходит в «Граунде».

— В «Граунде» сейчас базируется Московская студия экспериментального звука и мультимедиатехнологий. Сергей Касич в 2014 году сформировал курс «Экспериментальный звук и мультимедиатехнологии». Первая часть курса длилась три месяца, дальше еще три месяца было запланировано, если бы осталось достаточное количество студентов. Программа была ориентирована в первую очередь на экспериментальный звук: курс визуального программирования (Pure Data) Александра Сенько, модульный синтез Алекса Пленингера; Виктор Черненко вел текстовое программирование (Csound), я вел простейшую электронику — как собрать элементарный синтезатор своими руками. К нам пришло более двадцати человек — больше, чем мы рассчитывали. Но, как обычно бывает на таких курсах, после первого месяца сразу отсеялось несколько человек, а через три месяца остались только самые стойкие. Это те люди, ради которых все затевалось. Они, в том числе на «Архстоянии» в этом году, представили довольно интересные звуковые и медиаработы. Сейчас планируется новый набор 2015–2016 года — возможно, в той же форме или как-то по-другому, мы пока думаем.

— Сейчас нет запроса на такие курсы со стороны академических музыкальных институций?

— Чтобы какая-то институция меня пригласила прочитать серьезный курс для взрослых, а я бы отказался — я такого случая не помню. В принципе, не особо зовут. Большинство курсов, на которых я преподавал, были инициированы моими друзьями и мной, что называется, «снизу». Не совсем исключение, но в уже упоминавшейся Школе Родченко мы с Сергеем Касичем и Валей Фетисовым ведем курс «Технологические основы мультимедиа» — программирование, электроника. Там мы учим выходить за пределы системы «компьютер — экран — колонки», подключать какие-то внешние датчики, устройства, мыслить на уровне всех доступных технологий. Там же преподает Андрей Смирнов, основатель «Термен-центра», и он в Московской консерватории довольно давно уже ведет курс для студентов-композиторов. Это один из самых компетентных людей в области акусматики, истории электроакустики, медиаархеологии. Наверняка есть еще что-то, о чем я не знаю: уследить за всем не хватает времени. Некоторые институции приглашают делать мастер-классы и даже целые студии для детей. В конце 2014 года мы с Куртом Лидвартом провели несколько мастер-классов в рамках фестиваля «Кроссконтакт» — в Бирюлево, Крылатском, Зеленограде. Не так много было слушателей, но те, кто пришел, проявили огромный интерес, притом что это, в принципе, случайные люди.

Моя главная претензия к системе образования — это то, что человек, получивший диплом в какой-то области, не обязательно будет в ней специалистом. Он может что-то знать о ней, может долго говорить про нее, философствовать, знать огромное количество примеров, имен, названий работ, институтов и прочих имен собственных, но при этом ничего в этой области не уметь и ничего не делать. Я своих студентов в первую очередь пытаюсь научить что-то делать (по возможности своими руками) или хотя бы уметь грамотно общаться со специалистом-техником и поставить задачу. А имена собственные они и сами в книжках прочитают.

© Олег Бородин

— То есть ты скорее не теоретик, а практик?

— Я практик в первую очередь, да. Но понятно, что практика без теории невозможна. Есть DIY-парадигмы, которые вообще отрицают изучение любых теорий: взял, разобрал, потыкал и что-то получил. Мне такая крайность тоже неинтересна. Для меня важно, чтобы был некий баланс между теорией и практикой: когда человек умеет что-то делать и при этом понимает, что он делает. Есть рабочий на конвейере, который собирает детали. В теории он должен иметь понятие о целом механизме, но на практике, как правило, он этого не знает. А есть люди, которые много знают, для них важно, что «это уже было». Но суть в том, что сейчас, здесь и в данном контексте никто этого не делал. У меня был случай, когда студент придумал многоканальную инсталляцию, расположение колонок с неким управляющим блоком в центре. Через два занятия он говорит, что не будет ее делать, потому что похожая работа уже была сделана когда-то кем-то. Притом что сама идея, не считая расположения колонок, у него была совершенно другая. Но он испугался, что его идея внешне похожа на что-то уже реализованное. Мне до сих пор жалко, что эта работа не состоялась.

— Это называется фетишем новизны.

— Этот фетиш мне совершенно не близок. Я, конечно, против того, чтобы все сейчас сочиняли музыку только для симфонического оркестра. Но для любого инструмента — для одной только скрипки, например — было сочинено огромное количество произведений. И все они звучат по-разному. Сейчас в области медиаискусства часто бывает так, что художник одновременно создает инструмент и произведение, это фактически один процесс. Для своих выступлений я делаю некий сетап, который можно назвать инструментом. Грубо говоря, свою скрипку я сам и создаю. Одновременно я придумываю музыку, которую буду играть. Я совершенно не претендую на то, чтобы изобретать что-то новое. Я просто пытаюсь овладеть как можно большим количеством техник. Замечательный композитор и создатель синтезатора «Синклавир» Джон Эпплтон во время одной лекции, на которой я присутствовал, сказал такую фразу: «Каждый композитор должен знать, что такое Max/MSP». Необязательно уметь программировать — просто знать, что такая возможность существует. Шнитке написал только одну пьесу для синтезатора АНС и больше никогда не работал с электронной музыкой. Но его пьеса «Поток» стала классикой.

— Зачем, по-твоему, академический композитор будет стремиться освоить такое количество узкоспециальной информации, если при этом он в целом работает в совершенно другом поле?

— Для того чтобы писать для симфонического оркестра, композитору нужно знать кучу узкоспециальной информации: диапазоны всех инструментов, приемы игры на них, расположение инструментов на сцене, акустику зала. Электроакустика — это по сути то же самое. Инструменты симфонического оркестра тоже не появились все вместе в один день. Сейчас композиторы часто придумывают свой состав оркестра, но классический состав появился в XIX веке, менялся в течение XX века, и до сих пор вводятся новые инструменты. К примеру, современные композиторы в последнее время используют в качестве инструментов электромагнитные реле — это катушка, которая примагничивает контакт на пружине, в процессе чего как побочный эффект возникает звук. Им тяжело, потому что они не знают физику и электронику, но они учатся, потому что им нужны новые средства, потому что все, что можно было выжать из классических инструментов, уже выжали давно.

— При этом те же композиторы продолжают одновременно использовать вполне традиционные средства. Как это сочетается, по-твоему?

— У меня такое ощущение, что сейчас академическая музыка берет везде все новое и всегда в какой-то мере отстает на шаг. Все, что придумывают люди, которые экспериментируют со звуком, академическая музыка аккумулирует и пытается это причесать, придать некую оформленность, в том числе и терминологическую. Академическая традиция — это такой магнитофон со сквозным каналом, который записывает все, что происходит, и воспроизводит с небольшим отставанием. А записи потом перемонтируют и преподают в музыкальных вузах.

© Олег Бородин

— Самый страшный вопрос: где граница между саунд-артом и музыкой?

— Проблема в том, что нет четкого определения саунд-арта. Есть четкое определение звука: это механические колебания, распространяющиеся в упругих средах и воспринимаемые человеческим ухом. Есть понятие «музыка», которое постоянно расширяется. Кейдж сказал, что все есть музыка. Тогда зачем нам нужен саунд-арт? Что у нас все-таки немузыка? Я для себя решил так: музыка так или иначе работает с формой, со структурой, которая развивается во времени и которая не особенно привязана к тембру. Классический случай — Бах. Ты можешь сыграть произведение Баха в любом тембре и получишь более-менее по-разному звучащую, но ту же самую музыку. Сам звук, его происхождение, тембр — все это вторично. Композитору важно, как сложатся звуки и какой из этого выйдет результат. Для саунд-артиста важен сам звук. Поэтому одним из определяющих жанров саунд-арта является звуковая инсталляция, которая нацелена на сочетание звуков, на их природу и не имеет ни начала, ни конца.

— По этой логике получается, что саунд-арт шире музыки, он менее ограничен временем и формой?

— Это еще вопрос, что шире. Я, в принципе, по натуре музыкант, композитор и импровизатор. Я могу сделать музыкальное произведение из любых подручных средств, в том числе из любого шума. Вот я сейчас прислушался и через какое-то время нашел некую логику в том, что я слышу. Это свойство человеческого мозга — находить логику в какой-то, казалось бы, несвязной последовательности. Мы сейчас сидим, а за окном ездят машины. Они ездят с определенной частотой, с определенной громкостью. В принципе, здесь уже есть все составляющие музыки: есть ритм, есть звуковысотность, есть логика развития. Это музыка.

— Как ты считаешь, почему сейчас снова актуализировались старые звуковые технологии из XX века? Ничего принципиально нового не возникает? Или в новых технологиях нет необходимости?

— Начиная с XIX века технологическое развитие происходит очень быстро. В 90-х самая крупная революция — это интернет. Чуть позже — распространение доступных компактных компьютеров с возможностью обработки и создания звука. Сейчас у каждого на столе или в рюкзаке — потенциальная студия звукозаписи, по возможностям близкая к профессиональной. Но и до этого были революция за революцией. Конец XIX века — звукозапись: впервые за всю историю человечества можно записать звук как он есть. При этом конкретная музыка появилась полвека спустя и до сих пор не теряет актуальности. Начало XX века — изобретение радио. Терменвокс — это, по сути, испорченный радиоприемник. Принципиально новый способ извлечения звука впервые за тысячелетия — посредством электронных схем. Мы с Patrick K.-H. занимаемся много лет рисованным звуком, даже сделали сайт drawnsound.org, посвященный нашему творчеству в этой области и не только. Эта технология — из 20-х годов XX века, на основе техник звукозаписи на киноленту, когда лампочка подключена к микрофону и яркость этой лампы зависит от звуковой волны, на ленте образуется рисунок в форме звуковой волны. А можно нарисовать на пленке рисунок и проиграть его.

Это простейшие вещи, которые изменили мир. Сейчас есть огромный интерес среди новичков к модульному синтезу. Это 60–70-е годы. В 80-х появились цифровые синтезаторы, старые аналоговые и модульные стали выкидывать, толком не научившись на них играть. Почему сейчас интерес возник к модульным синтезаторам? Очень много нового появляется быстрее, чем оно исчерпывает свои возможности. Мода на новый инструмент проходит, музыканты хватаются за следующий, толком не разобравшись с предыдущим.

К концу XX века появились десятки тысяч новых инструментов. Технологии опережают культурное мышление, и художники просто не успевают их по-настоящему осмыслить. Поэтому сейчас есть огромный запас недоосвоенных инструментов, техник звукоизвлечения, мультимедийных технологий — и постоянно появляются новые. Простор для творчества огромный, но все это надо изучать.

К концу XX века появились десятки тысяч новых инструментов. Технологии опережают культурное мышление, и художники просто не успевают их по-настоящему осмыслить. Поэтому сейчас есть огромный запас недоосвоенных инструментов, техник звукоизвлечения, мультимедийных технологий — и постоянно появляются новые. Простор для творчества огромный, но все это надо изучать.