V-A-C

Мы разбиваемся:

Саймон Шейх о фрагментации публичной сферы

Саймон Шейх о фрагментации публичной сферы

Публичная сфера в классическом определении Юргена Хабермаса — место, где происходит взаимодействие и обмен мнениями — сегодня раздроблена и фрагментарна. Вместо нее следует говорить о «контрпубликах», или же «агонистической» публичной сфере, где сталкиваются различные несводимые друг к другу позиции. Именно так, по мнению теоретика искусства Саймона Шейха, должны быть устроены художественные институции. T&P публикуют перевод эссе в рамках совместного проекта с фондом V-A-C.

Практики современного искусства доказали, что ни границы произведения, ни наше представление о зрителе не могут оставаться установленными раз и навсегда. Так же и публичная сфера в нашем понимании — как место, где встречаются и взаимодействуют — была дематериализована и/или расширена. Мы больше не можем рассматривать публичную сферу как целостную структуру, как некое место и/или формацию, как предлагал Юрген Хабермас в своем знаменитом определении буржуазной публичной сферы. Проделанный Хабермасом социологический и философский анализ возникновения так называемой публичной сферы, который часто критиковали за нормативность и идеализм, по сути воспроизводит идеалы и самосознание зарождающегося буржуазного класса. Она провозглашает рационального субъекта, способного к публичному выступлению как бы за пределами себя: в обществе и об обществе. Таким образом, он разделяет частное (семья и дом: собственность), государственное (институции, законы) и публичное (политическое и культурное).

Однако мы должны понимать публичную сферу как раздробленную и состоящую из нескольких пространств и/или формаций, которые иногда соединяются, иногда отменяют друг друга или же находятся в отношениях конфликта. Благодаря усилиям Оскара Негта и Александра Клюге мы теперь знаем, что как субъекты, взаимодействующие с любыми публичными сферами, мы зависим от собственного опыта. Существуют не только публичные сферы и их идеалы, но также и «контрпублики». Делая акцент на понятии опыта, Негт и Клюге не только указывают на неравный доступ к хабермасовской публичной сфере, но также исследуют модели поведения и формы высказываний или действия в различных пространствах. Согласно их анализу, и рабочее место, и дом понимаются как «публичные», то есть пространства, формирующие коллективный опыт. Тем самым они стремятся утвердить конкретную, но неоднородную публичную сферу. Ее можно называть «пролетарской» в противовес нормативной «буржуазной» публичной сфере.

Контрпублику следует понимать как особую структуру, незначительную или даже подчиненную, где формируются или распространяются оппозиционные дискурсы и практики. В то время как публичная сфера в классическом буржуазном понимании ратовала за универсальность и рациональность, контрпублики настаивают на противоположном — или, говоря конкретнее, они трансформируют существующие пространства, наделяя их новыми идентичностями и функциями. Наиболее известный пример — использование геями публичных парков в качестве «плешек» для знакомства. Здесь архитектурный контекст, определяющий модели поведения, остается неизменным, в то время как его использование существенно меняется: приватные действия начинают исполняться публично.

Однако мы должны понимать публичную сферу как раздробленную и состоящую из нескольких пространств и/или формаций, которые иногда соединяются, иногда отменяют друг друга или же находятся в отношениях конфликта. Благодаря усилиям Оскара Негта и Александра Клюге мы теперь знаем, что как субъекты, взаимодействующие с любыми публичными сферами, мы зависим от собственного опыта. Существуют не только публичные сферы и их идеалы, но также и «контрпублики». Делая акцент на понятии опыта, Негт и Клюге не только указывают на неравный доступ к хабермасовской публичной сфере, но также исследуют модели поведения и формы высказываний или действия в различных пространствах. Согласно их анализу, и рабочее место, и дом понимаются как «публичные», то есть пространства, формирующие коллективный опыт. Тем самым они стремятся утвердить конкретную, но неоднородную публичную сферу. Ее можно называть «пролетарской» в противовес нормативной «буржуазной» публичной сфере.

Контрпублику следует понимать как особую структуру, незначительную или даже подчиненную, где формируются или распространяются оппозиционные дискурсы и практики. В то время как публичная сфера в классическом буржуазном понимании ратовала за универсальность и рациональность, контрпублики настаивают на противоположном — или, говоря конкретнее, они трансформируют существующие пространства, наделяя их новыми идентичностями и функциями. Наиболее известный пример — использование геями публичных парков в качестве «плешек» для знакомства. Здесь архитектурный контекст, определяющий модели поведения, остается неизменным, в то время как его использование существенно меняется: приватные действия начинают исполняться публично.

В феврале 2015 года фонд V-A-C запустил новую программу по реализации художественных проектов в городской среде Москвы «Расширение пространства. Художественные практики в городской среде», направленную на распознавание точек взаимного интереса искусства и города, а также исследование способов их взаимодействия, адекватных социальной и культурной жизни Москвы. Одна из важнейших задач проекта — стимулирование общественной и профессиональной дискуссии о роли и возможностях паблик-арта в современной московской среде. В рамках совместного сотрудничества с фондом V-A-C «Теории и практики» подготовили серию теоретических текстов о паблик-арте и интервью с ведущими специалистами в сфере искусства в городской среде, которые делятся с читателями своими идеями о будущем паблик-арта.

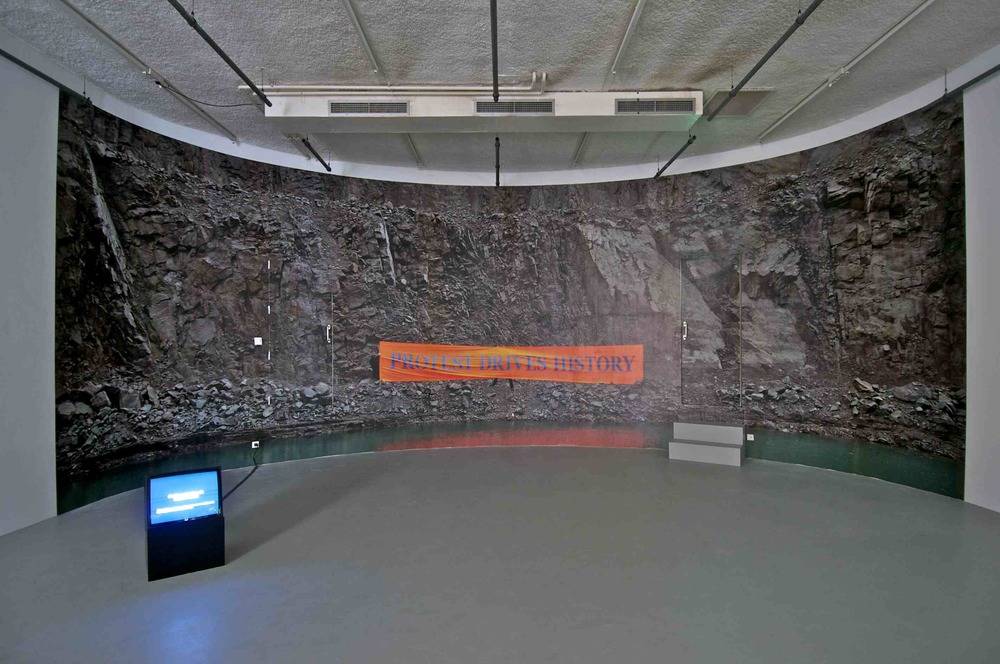

© Freee, выставка Vectors of the Possible,

куратор Саймон Шейх, 2010

куратор Саймон Шейх, 2010

Согласно Майклу Уорнеру, контрпублики разделяют с нормативной или господствующей публикой некоторые качества: они существуют в форме воображаемого обращения к другому, особого дискурса и/или места, они перемещаются и рефлексируют, и в этом смысле они оппозиционны в той же степени, в какой они относительны. Таким образом, оппозиционная и несомненно убедительная идея «самоорганизации», которая недавно обсуждалась историками искусства, не может считаться контрпубликой. На самом деле самоорганизация — это отличительное качество публичной формации: она позиционирует себя как публичная, обращаясь к субъекту особым образом. Хотя контрпублика и сознательно копирует методы и установленные практики нормативной публики, она все же пытается обратиться к другим субъектам и на самом деле к другому воображаемому:

«Контрпублики можно считать «контр» лишь в той мере, в какой они помогают нам представить иные формы общения и его осмысления; в качестве публики они остаются ориентированы на иные способы перемещения: они не просто предлагают стратегии, но формируют само общество и его аффекты»

Публичная сфера во множественном числе — ключ для понимания контекста и превращения художественных пространств в публичные сферы. Не должен ли мир искусства — то публичное пространство, где сейчас находимся мы, читатель и автор текста — восприниматься нами как частное проявление обобщенной буржуазной публичной сферы, или же у нас есть возможность противопоставить друг другу сферы, ее образующие? И как же они связаны между собой? Если мы изучаем конкретную публичную сферу под названием «мир искусства», где пройдут линии демаркации и как они могут быть стратегически задействованы, вовлекая остальные публичные сферы? Наконец, остается открытым вопрос: как произведения искусства и дискурс об искусстве могут внедряться в эти различные сферы? С одной стороны, выбирая в качестве отправной точки определенную ее часть (мир искусства) и, с другой стороны, прямо или косвенно вовлекая другие области?

Подобно произведению искусства и его зрителю, которые в модернистской парадигме рассматривались как единичные и целостные, идея универсальной буржуазной сферы сегодня тоже кажется пережитком. Хорошо организованная буржуазная публичная сфера в той же мере фрагментарна, что и другие общественные структуры. Вопрос состоит в том, была ли она когда-нибудь чем-то большим, чем просто идеалом или проекцией — проекцией, которая более не применима в нашем многокультурном и гиперкапиталистическом обществе. Возможно, в этой форме разделения общества на различные зоны и специализированные дисциплины мы должны видеть основание для создания публичной сферы, состоящей из различных лагерей и/или контрпублик. Разрозненные сферы образуют, говоря словами Корнелиуса Касториадиса, «воображаемое установление общества». Согласно Касториадису, общество и его институты столь же фиктивны, сколь функциональны. Институты — это часть символических сетей, и поэтому они нестабильны: они постоянно формируются благодаря нашим проекциям и практической деятельности. Но размышляя об их воображаемом характере, Касториадис предлагает представить и другие социальные организации и формы взаимодействия: другие миры — возможны.

Подобно произведению искусства и его зрителю, которые в модернистской парадигме рассматривались как единичные и целостные, идея универсальной буржуазной сферы сегодня тоже кажется пережитком. Хорошо организованная буржуазная публичная сфера в той же мере фрагментарна, что и другие общественные структуры. Вопрос состоит в том, была ли она когда-нибудь чем-то большим, чем просто идеалом или проекцией — проекцией, которая более не применима в нашем многокультурном и гиперкапиталистическом обществе. Возможно, в этой форме разделения общества на различные зоны и специализированные дисциплины мы должны видеть основание для создания публичной сферы, состоящей из различных лагерей и/или контрпублик. Разрозненные сферы образуют, говоря словами Корнелиуса Касториадиса, «воображаемое установление общества». Согласно Касториадису, общество и его институты столь же фиктивны, сколь функциональны. Институты — это часть символических сетей, и поэтому они нестабильны: они постоянно формируются благодаря нашим проекциям и практической деятельности. Но размышляя об их воображаемом характере, Касториадис предлагает представить и другие социальные организации и формы взаимодействия: другие миры — возможны.

Саймон Шейх, © Валерий Белобеев

Если мы определяем мир искусства как частное проявление публичной сферы, мы должны взглянуть на это понятие с двух точек зрения. Во-первых, видеть в нем не целостную, а агонистическую сферу или платформу для взаимодействия разнообразных и противоположных субъективностей, разных форм политики и экономики. Пьер Бурдье и Ханс Хааке описывали такую сферу как «поле боя» (battleground), где различные идеологические позиции борются за власть и суверенитет. Во-вторых, мир искусства не есть автономная система (хотя иногда искусство и притязает на это звание), но обусловлен экономикой и формами политики, а также связан с другими полями и сферами. Их принимала во внимание критическая теория, а также критические, контекстуальные художественные практики.

Так как представление о формальном, автономном произведении искусства более не применимо, мы видим целый ряд художественных проектов, основанных на понятии различных полей или даже понятии различия как такового: эти проекты имеют определенный набор качеств и/или обращены вместо обобщенной или идеализированной публики к конкретным публикам. Другими словами, речь идет о произведениях, к которым не применимо понятие буржуазной публичной сферы, но, скорее, различные фрагменты «кэмп»- и/или контрпублики. Или хотя бы различные представления о публике — как утопические, так и гетеротопические. В связи с этим возникает вопрос: с кем и на каком основании мы говорим? Мы видим появление форматов, выходящих за рамки объектно-ориентированных модернистских произведений искусства. Мы имеем дело с экспозиционными моделями и кураторской работой внутри «выставочного комплекса», где самоадвокация совмещается с институциональной критикой. Но это также и тактическое использование альтернативных пространств, таких как образовательные учреждения и педагогика, независимые издательства, местное и общественное телевидение, уличная культура, пространства для показов и, наконец, новая сфера интернет-культуры (например, рассылки по электронной почте и международные открытые сети).

Так как представление о формальном, автономном произведении искусства более не применимо, мы видим целый ряд художественных проектов, основанных на понятии различных полей или даже понятии различия как такового: эти проекты имеют определенный набор качеств и/или обращены вместо обобщенной или идеализированной публики к конкретным публикам. Другими словами, речь идет о произведениях, к которым не применимо понятие буржуазной публичной сферы, но, скорее, различные фрагменты «кэмп»- и/или контрпублики. Или хотя бы различные представления о публике — как утопические, так и гетеротопические. В связи с этим возникает вопрос: с кем и на каком основании мы говорим? Мы видим появление форматов, выходящих за рамки объектно-ориентированных модернистских произведений искусства. Мы имеем дело с экспозиционными моделями и кураторской работой внутри «выставочного комплекса», где самоадвокация совмещается с институциональной критикой. Но это также и тактическое использование альтернативных пространств, таких как образовательные учреждения и педагогика, независимые издательства, местное и общественное телевидение, уличная культура, пространства для показов и, наконец, новая сфера интернет-культуры (например, рассылки по электронной почте и международные открытые сети).

Выставка Vectors of the Possible, куратор Саймон Шейх, 2010

Пытаясь изобрести новые модели, новые формы публичной сферы, мы можем найти если не ответ на эти вопросы, то хотя бы подсказку, где его искать. Эти платформы не должны создавать обособленные проекты или вторгаться внутрь (обобщенной) публичной сферы, но, скорее, им следует создать непрерывный контрпубличный поток. Такой проект должен формировать особую публичную сферу и (оп)позиционную и/или партиципаторную модель восприятия, противопоставленную универсальной (модернистской) модели. Он должен превратить (буржуазную) публичную сферу в альтернативное пространство, в потенциальное множество различных пересекающихся сфер и формаций. Он должен заменить публичную сферу в единственном числе на под- и/или контрпублики во множественном. Поэтому поставленную нами задачу можно определить следующим образом: как при помощи подобных практик мы можем создать особую публику, начать взаимодействие с ней и для каких целей нам это нужно? Поскольку взаимодействующие публики всегда обособлены, мы должны отобразить и определить различные зоны, возможности и методы взаимодействия внутри и между ними. И наконец, нам надо задаться вопросом, как все это может изменить художественное производство, пространства искусства, институции, а также их «публики».

В рамках культурной индустрии понятие «публики» заменяет «рынок», что подразумевает подмену участия и взаимодействия товарообменом и потреблением. Это также означает, что на место идеи просвещения, рационально-критических субъектов и дисциплинарного социального порядка приходит коммуникация как развлечение, как механизм социального контроля и производства субъективности. Классические буржуазные пространства репрезентации тоже либо вытеснятся рынком (как, например, торговые центры, возникающие на месте общественных парков), либо преобразуются в места потребления и развлечения, что сегодня можно наблюдать в музейной индустрии. В этом смысле фрагментация и создание различных пространств опыта деконструируют вовсе не культурную индустрию, но историческую формацию буржуазной публичной сферы. Однако фрагментация и различие могут показаться аналогичными сегментации рынка и потребления, где удовлетворяются и превращаются в товар частные требования и желания. На самом же деле во фрагментации мы должны разглядеть одно из условий неолиберальной рыночной гегемонии. Требование фрагментации и товаризации имеет прямые следствия для финансирования как буржуазных, так и иных художественных пространств, а это важнейший инструмент культурной политики.

В рамках культурной индустрии понятие «публики» заменяет «рынок», что подразумевает подмену участия и взаимодействия товарообменом и потреблением. Это также означает, что на место идеи просвещения, рационально-критических субъектов и дисциплинарного социального порядка приходит коммуникация как развлечение, как механизм социального контроля и производства субъективности. Классические буржуазные пространства репрезентации тоже либо вытеснятся рынком (как, например, торговые центры, возникающие на месте общественных парков), либо преобразуются в места потребления и развлечения, что сегодня можно наблюдать в музейной индустрии. В этом смысле фрагментация и создание различных пространств опыта деконструируют вовсе не культурную индустрию, но историческую формацию буржуазной публичной сферы. Однако фрагментация и различие могут показаться аналогичными сегментации рынка и потребления, где удовлетворяются и превращаются в товар частные требования и желания. На самом же деле во фрагментации мы должны разглядеть одно из условий неолиберальной рыночной гегемонии. Требование фрагментации и товаризации имеет прямые следствия для финансирования как буржуазных, так и иных художественных пространств, а это важнейший инструмент культурной политики.

Matthew Buckingham The Six Grandfathers, выставка Vectors of the Possible, куратор Саймон Шейх, 2010

Интерес к поддержанию буржуазной публичной сферы и ее институций, таких как традиционный музей или выставочное пространство, очевидно идет на спад — как с точки зрения правых, так и левых. В раздробленной и дифференцированной публике мы должны выявить процессы саморепрезентации и самолегитимации, а также их полемику с универсальным и, конечно же, артикуляцией, которая ведется хоть и различными, но всегда определенными способами. Безусловно, мы не можем и не хотим придерживаться или же возвращаться к буржуазному пониманию категории художественного пространства и субъективности или же к пограничным классическим авангардистским понятиям сопротивления. Скорее нам потребуются не только новые навыки и инструменты, но также новые концепции публичного как относительного, артикулируемого и коммуникативного. Я предлагаю, расшатывая устоявшиеся категории и позиции субъектов, начать с междисциплинарного и промежуточного, с конфликтного и делимого, с фрагментарного и нестрогого — так сказать, с различных пространств опыта. Мы должны увидеть в этом противоречивом и не едином понятии публичной сферы и художественной институции воплощение такой сферы. Мы могли бы, например, представить его в виде пространства или платформы, которые Шанталь Муфф называла агонистической публичной сферой:

«Согласно этой точки зрения, цель демократических институций не в том, чтобы установить рациональный консенсус в публичной сфере, а в том, чтобы разрядить потенциальную враждебность человеческого общества, предоставляя возможность антагонизму превратиться в агонизм»

В своей работе об агонистической публичной сфере Муфф существенным образом критикует Хабермаса за его разделение между частной и общественной сферами, а также за исключение политики из первой и его веру в беспристрастность публичных институтов (которые, в сущности, есть беспристрастные позиции). По ее мнению, его теория не может совладать с плюрализмом и различием. Вместо этого Муфф призывает к «конфликтному консенсусу», преумножая дискурсы, институции и формы демократии. Таким образом, мы можем говорить не только о фрагментации и контрпубликах, но также и о связях между ними, которые можно назвать «цепями эквиваленций» между фрагментами, соединяющими различные формы борьбы и разные сферы. Я предлагаю представить различные публичные сферы и форматы культурного производства — выставочный комплекс, образовательные системы, общественное телевидение, et al. — в качестве пространства для подобных споров и высказываний.